A U.S. reaction to the British murder mysteries (prodigal in the subgenre of "closet mystery") was the American hard-boiled school of crime writing (certain

works in the field are also referred to as noir fiction). Writers like Dashiell

Hammett (1894–1961), Raymond Chandler (1888–1959), Jonathan Latimer

(1906–1983), Mickey Spillane (1918–2006), and many others decided on an

altogether different, innovative approach to crime fiction. The protagonist is an investigator that does not really have lawful legitimacy (the private eye), tough and morose, involved with the sleazy / urban side of life in the U.S.A. Below is the text Precisão e Bom Senso written by Rui Zink, who was a guest in this class in 2013 to discuss crime fiction.

Precisão. Precisão e um realismo mais real que a realidade, eis o que o policial americano me ensinou. Nada de rodriguinhos, nada de sentimentos espúrios – espero com isto ter levado neste momento alguns alunos ao dicionário, a verem o que quer dizer sentimentos. O policial norte-americano não é uno mas, na minha memória imaginada de leitor (e a leitura só tem graça quando se torna imaginação da memória), há nele um som pesado que se distingue do que havia antes, do que haverá depois, do que se faz noutros lados. A «selva de asfalto» foi inventada com o hardboiled hammettiano, cujo protagonista é o único ser à face da terra mais cínico que uma colher de pau.[1] O detective privado não manda em nada, não é particularmente inteligente, e decerto não muito nobre. É um tipo que faz um trabalho, muitas vezes um trabalho sujo, só que alguém tem de o fazer. Mesmo em Chandler, que romantiza e «faz mais» literatura, o detective é um assalariado, um mercenário a soldo, um herói em saldo. Quando encontra o cliente diz o seu preço, algo como «50 dólares por dia mais despesas». E, depois, pronto, qual Lancelot em cavalo de pau, vai em demanda da dama desaparecida, umas vezes uma herdeira volúvel, outras uma esposa arredada, muitas vezes uma mulher fatal.

Sim, o policial

americano é por vezes misógino, há azar? As mulheres não são de confiança – o

que vale é que os homens também não. O detective, contudo, tem uma ética laboral.

Se lhe pagam, ele está disposto a tudo, até a descer aos infernos (geralmente são

logo ali, no andar de baixo), e aceita levar porrada, e tiros, e ser manipulado

e marionetado, porque um contrato é para cumprir, mesmo quando nos pode custar

a vida e suspeitamos que o nosso cliente não nos contou a história toda e até

pode ser ele o mau da fita. A cidade é uma selva de asfalto. Se riscarmos um

pouco a superfície cromada descobrimos que todos têm segredos sórdidos –

excepto aqueles não têm segredos sórdidos, porque são sórdidos e perigosos

mesmo à superfície.

O detective privado é um

cavaleiro solitário que tem contra ele tanto o mundo da lei como o mundo do

crime. A todos ele incomoda, de todos os lados pode vir o tiro ou a naifada.

Não é muito bem pago – nisso lembra muito os professores e os escritores.

Apenas os tais «50 dólares mais despesas». Por que motivo, então, arrisca ele a

sua vida? Spencer[2], talvez

o mais legítimo herdeiro do Marlowe de Chandler, dá a melhor e mais sucinta

explicação: «Because that’s what I do.» O detective faz o que tem a fazer

porque é o que ele faz, é aquilo em que ele é bom. O detective não é uma força

moral, valha-nos Deus. Ele não luta contra a podridão – apenas a destapa. E

(está bem, melga) num momento ou outro lá faz «a coisa certa». Mas não por

querer; apenas porque, por vezes, felizmente não muitas, a coisa certa é mesmo a coisa certa a fazer.

Com Dashiell Hammett e

Raymond Chandler, o policial americano ganhou estilo e complexidade. Nem por

isso amoleceu. O detective não é um choramingas. Um sentimental? Sim, se o

salário lho permitir. Mesmo que o detective quisesse parar para cheirar as

flores, não há nenhumas ao redor.

É um mundo sem

metafísica. A América, ah, a América. Não há lugar onde a América seja mais

pragmática, terra-a-terra, brutal, irónica, pura e dura, do que no policial.

Podíamos dizer «no policial hard boiled»,

no «romance negro», mas não há razão para se ser redundante, pois não? A

América é como o Esteves da Tabacaria[3],

não tem metafísica. É um sítio duro, não é para meninos. Daí a importância de

as palavras serem precisas, exactas, disparadas com intenção, a fim de

acertarem no alvo, sem rodriguinhos, sem mariquices, sem elegâncias europeias

ou outras. Não há, literalmente, boas maneiras no romance policial americano.

Só há más maneiras. As más maneiras são as únicas maneiras. Têm a vantagem de

ser económicas e exactas, e irem direito ao assunto. Todos mentem, para

começar. Nada é o que parece. Todos mentem porque têm algo a esconder. A

América gosta de coisas claras. Nada é mais claro do que esta simples e bela

(embora brutal) premissa: todos mentem. Alguém que não mentisse teria de ser

morto logo na primeira página, sob risco de – com a sua doença – contaminar

todo o livro. A América não é para meninos.

Gustave Flaubert escreveu

Madame Bovary (1857), um estudo

minucioso sobre a vida – física e psicológica – de uma burguesa de província. O

equivalente na América é In Cold Blood[4],

um romance que inaugura um novo género: o romance de não-ficção. Só que esse romance

de não-ficção é, na verdade, um romance policial, só que desta feita mesmo com

nomes reais e não apenas «baseado em factos reais» mas narrando esses mesmos

factos reais. Hoje é todo um subgénero editorial e literário: o do True Crime, ou «Crime Real». O livro de

Truman Capote é um prodígio estilístico, uma lição de estilo. Uma súmula feliz

do que veio antes e nem sempre viria depois, mas que é o génio do policial

americano: a precisão. Nem uma palavra a mais ou a menos. Parágrafos perfeitos.

Uma máquina narrativa

assente numa estrutura simples que, depois, se pode desdobrar e revelar mais

complexa, mas que nunca se afasta da batida inicial, monocórdica, monotemática,

crua. Personagens fortes, uma trama simples (cavaleiro com uma missão),

diálogos secos, uma visão desafrontada: e agora? Como resolver o próximo

problema? O nec plus ultra do cinismo é virarmos máquinas. A mais perfeita

máquina é Parker[5], um

criminoso com ética, que não gosta de ser traído e abandonado como morto. Por

um cúmplice o ter traído e ficado a dever uns míseros 70 mil dólares vai deitar

abaixo «the outfit», toda uma mega-organização da mafia. Alguém a meio da

cadeia alimentar lhe tivesse pago e ele não teria feito aquilo que nunca a

polícia tentaria sequer. Podia ser um milhão ou cinco em vez de 70 mil dólares?

Sim, mas não teria tanta graça.

Depois vêm as variantes,

claro. E as variantes são bastantes, embora menos do que se poderia esperar, se

considerarmos que, entre livros, filmes e tele-séries, os Estados Unidos

produziram nos últimos 80 anos dezenas de

milhares de histórias policiais. Talvez mais. No entanto, o tenente Horatio

Caine do CSI Miami (2002-2012) continua

a ser um herdeiro directo do detective hammetiano e, lamento dizê-lo, não muito

distante da bazófia macha do Mike Hammer de Mickey Spillane (1947). Quando

escrevi o meu primeiro romance, não foi só por ter homenageadoTruman Capote (p.

14) e o cinema negro americano, entre outra tanta Americana que ulula e pulula no meu primeiro romanceco: a dado

ponto o romance vira policial, com prisão, intriga, mulher fatal (mas não muito

fatal, ‘Arminda’ é portuguesa) e noite sinistra (também não muito sinistra, é

Portugal…).[6] Já em Dádiva Divina (2004), o caso pia mais sério: o meu protagonista é

um detective novaiorquino com mau feitio, pragmático, mesquinho mesmo, que

aceita um trabalho porque é o que ele faz, aceitar trabalhos se para tal houver

clientes. É a menos metafísica das personagens, embora tenha um nome

filosófico: Espinosa. A intriga resume-se à frase de contracapa: «Ele não sabe,

mas vai encontrar Jesus.» E não é que encontra? O problema é que o resultado é

o mesmo que em tantos e tantos romance policiais americanos: frustrante. E

aplico a lição que Philip Marlowe[7]

descobriu 74 anos antes: que o nosso cliente pode ser quem nos trama e,

julgando estar ao serviço do bem, estamos ao serviço do mal. Quanto ao início, peço

muitas desculpas mas digam lá se não é «hardboiled» à maneira:

Dinheiro. Que outra razão no mundo? Dinheiro: a única

propriedade móvel, a suprema omolete sem ovos, a única essência igualmente

visível e invisível, fogo que arde sem se ver, um contentamento descontente, a

alegria sofrida de servir a quem vence o vencedor, nosso servo e nosso mestre,

um perfume sem cheiro, aquilo que quanto menos se tem mais nos pesa. Dinheiro,

sim, dinheiro. Dinheiro era o que movia a multidão pelas catacumbas do metro,

labirintos intestinos de uma cidade maior que a própria vida. (…) Sam pediu ao motorista para incluir a

gorjeta no recibo, ninguém fosse pensar que brincava em serviço, era um

profissional. (21)

[1] A

Dashiell Hammett é atribuído o cunhar do «hardboiled» – cínico e duro – cujo

expoente encontramos tanto no seu romance The

Maltese Falcon (1930)

como na versão fílmica com Humphrey Bogart, em 1941.

[2]

Parker, Robert B. The Godwulf Manuscript,

de 1973, é o primeiro de 40 romances com este narrador autodiegético.

[3] Recuso-me

a pôr aqui nota de rodapé. Peço desculpa, mas recuso-me. Raio de alunos, se

esta lhes passa.

[4]

Truman Capote, In Cold Blood, 1966. O

título português é A Sangue Frio.

[5] Richard Stark, The Hunter, 1962. Stark é um pseudónimo de Donald Westlake, que também assina com o

próprio nome. No cinema, Parker já foi interpretado por Lee Marvin até Jonatham

Stratham, passando por Mel Gibson, entre outros.

[6] Hotel Lusitano, Lisboa, Planeta. A

primeira edição é de 1986, a mais recente de 2011.

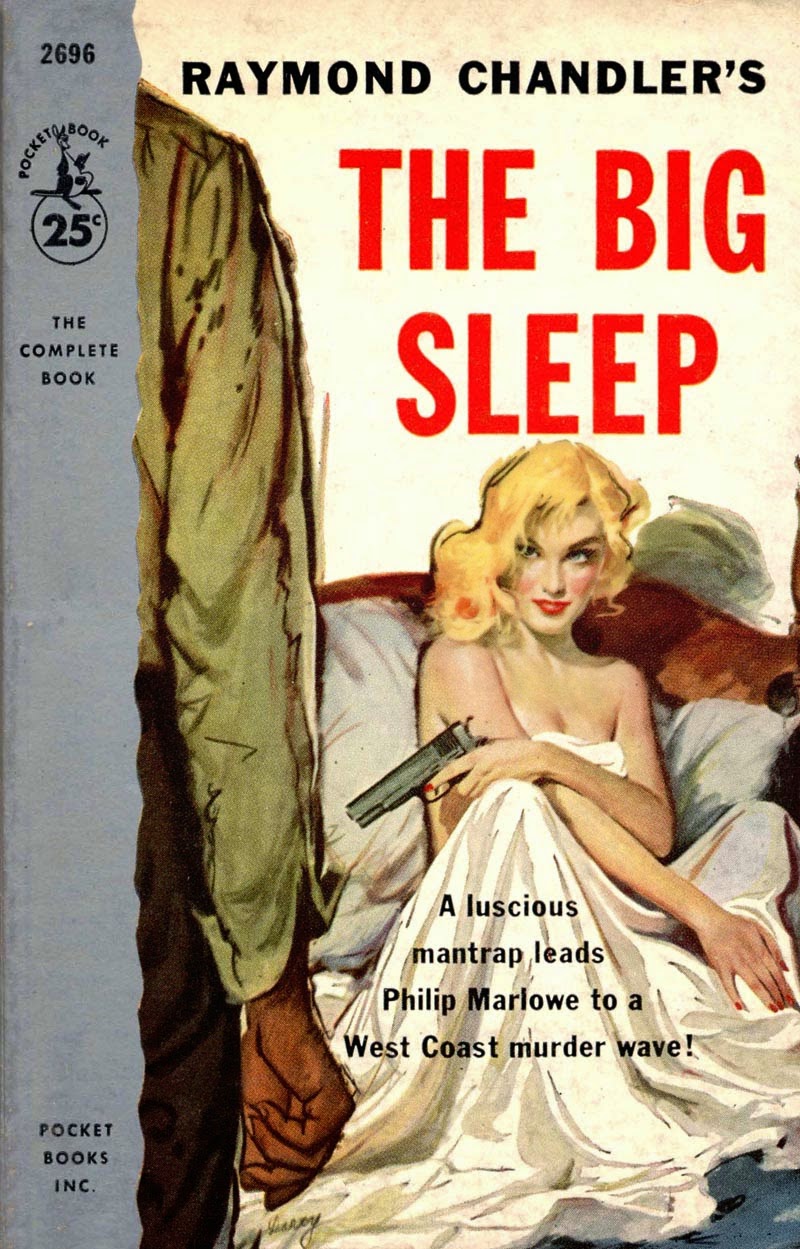

[7] Philip Marlowe foi criado por Raymond Chandler

em The Big Sleep (1939). Chandler é considerado o pai do romance policial literário, o que é uma

injustiça para Hammett, que é apenas menos sentimental e mais duro, mais

«straight to the point». Mas menos literário? Ná! Pessoalmente, em caso de

dúvida, voto Hammett. Embora não seja necessário, até porque Humphrey Bogart

uniu as duas pontas em filme, ao interpretar também Marlowe em 1946.

Uma reflexão deveras interessante. Para quem estiver interessado em saber mais sobre os policiais americanos no cinema, aconselho esta página: https://www.facebook.com/Noirvember

ResponderEliminarPerguntas: Rui Zink

ResponderEliminar- Em que sentido o romance não-ficção de Truman Capote mudou a concepção dos romances policiais?

- Porque razão os romances policiais não são considerados literatura erudita?

- O aumento da criminalidade durante da lei Seca e posteriormente durante a grande depressão ajudou na propagação das "crime novels " na sua fase inicial?

- O que move o detective a fazer o que faz, visto que é mal pago e arrisca a sua vida perante uma sociedade ingrata?

- Até que ponto é importante o uso do humor na ficção policial?

Caro Ayrton, peço desculpa, só agora vi o seu comentário. As suas questões são bem interessantes - eu é que não sou a pessoa certa para lhes responder. Tenho obviamente a minha opinião, mas não é informada o suficiente para lhe dar respostas sérias. Ainda assim, aqui vai muito sucinto:

Eliminar1) O romance de Capote fez um milagre público: aplicar o rigor literário (o desfrutar da forma) a um caso trivial, embora sangrento, sem «imaginar» nada, colando-se apenas à realidade. (Embora isto não seja bem verdade - Capote imagina e toma posição.)

2) o policial está, ainda hoje, incluído na literatura de escapismo. Há livros e autores para com os quais isso é uma injustiça, tal como para a FC.

3) Penso que sim, o ambiente social (real e percepcionado) é sempre importante para a criação artística e para as flutuações do gosto do público.

4) Bogart encarna bem uma coisa que os americanos adoram porque corresponde à sua auto-imagem: a do «herói relutante», que não se mete em política mas acaba por fazer a coisa certa, porque sob a capa do cinismo há um romântico que ainda preserva a inocência.

5) Depende. Mas convém não ser demasiado, acho, ou deixamos de acreditar na aventura.